バリトンの宮本益光が、ライフワークのひとつにしているオペラ日本語訳詞の研究成果の発表を兼ねて、来たる4月24日にバリトン/オペラ訳詞家としてのリサイタルを開催する。⇒リサイタル情報

全編みずからの日本語訳詞によるオペラの名場面集を特集した意欲的なプログラムに取り組むにあたって、日本語との関わり合いを中心に意気込みや抱負を聞いた。

|

オペラやコンサートで大活躍の宮本さんですが、リサイタルでは積極的に日本語の歌を取り上げていますね。

日本語、また日本語の作品に対してこうした格別な思いを抱くようになったきっかけは何だったのでしょうか。

もともと音楽の教員を目指して始めた声楽でしたが、それは当初は嫌いだった歌を克服するという意味も含んでいました。オペラのことなんて全く分からず「僕は歌がうまくなりたいのに、どうして外国の曲ばかり勉強するのでしょうか」と、声楽の先生を困らせたほどでした。

オペラが西洋の音階を用いて作曲されていること、特権階級から民衆のものへと広がっていったこと、歴史、言葉、様式…そんな基本的なことを一つ一つ理解してきたある日、自らの思想が母国語の上に立脚しているということに気づき、強い衝撃を受けたのです。

現在の自分が決して外国の文化を借りて演じているとは思っていませんが、言葉も音ですから、音を極めることに生涯を捧げる決意をした身としては、自らが最も自由自在に表現できる状態で音を磨きたいと考えるようになり、母国語での表現を大切にしているのです。

それは母国語に頼っているという意味ではありません。自分以上の自分を創造するために発したのが母国語であったという意味です。 |

またオペラの日本語訳詞をテーマにした論文で博士号を取得し、実際にオペラの日本語訳詞や字幕の作成に関わっている宮本さんですが、日本語訳詞を始めたきっかけも教えて下さい。

もともと日本語には興味がありました。大学の卒業演奏会で自作を発表したのですが、それは僕にとって日本語と向き合う一つの方法論でした。

大学院で論文のテーマを決めるとき、僕はオペラと日本語の接点について良い研究テーマはないか探しました。もちろん日本オペラの研究も視野にあったのですが、興味を持っていた日本語の音声学、音韻論についての研究を生かすためには、日本語訳詞の研究が最も相応しいのではとアドヴァイスを受けたのです。

それから修士、博士と研究をすすめ、現在に至っています。

■宮本益光オペラ訳詞家としての足跡

東京藝術大学卒業、同大学院博士課程修了。論文「オペラの日本語訳詞、その方法論」にて学術(音楽)博士号を取得。次々と新日本語訳詞を発表。オペラ歌手としての経験と、訳詞家としての研究から生まれた新しい歌詞は「意味の明晰さ、歌詞としての音楽的効果をともに満たした優れた出来映えの訳詞」、「流暢で要を得た邦訳」と、常に高い評価を得ている。

また字幕の作成者としても「ドン・ジョヴァンニ」、「イドメネオ」、「メサイア」、マティアス・ゲルネ公演「詩人の恋」「遥かなる恋人に寄す」「シューベルト3大歌曲集」、日本テレビ「モーツァルト・ガラ・コンサート」などを担当。その他にも音楽雑誌への寄稿、新聞紙上での書評など文筆活動もこなす多才ぶりを発揮。著書に「宮本益光とオペラへ行こう」(旬報社)がある。

発表訳詞一覧

発表年 作曲者・作品名

1999年 モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」

2000年 ビゼー「カルメン」

2002年 ペルゴレージ「奥様は女中」

2003年 オッフェンバック「地獄のオルフェ」

2005年 プーランク「カルメル会修道女の対話」

2006年 トマ「ミニヨン」

2006年 ヤナーチェク「利口な女狐の物語」

2007年 モーツァルト「魔笛」

2009年 ドニゼッティ「愛の妙薬」 |

主催

桜声舎

広島市民オペラ

コレギウム・ムジクム

藤沢市民オペラ

大阪いずみホール

びわ湖ホール

日生劇場

ミラマーレ・オペラ

ミラマーレ・オペラ

|

|

また原語で書かれているオペラ作品を敢えて日本語へ訳すことは宮本さんご自身にとってどのような意味を持っているのでしょうか。

ここでまずハッキリさせておきたいことは、僕は訳詞で上演することに確かに強い興味はありますが、どちらかと言えば反対だということです。

作曲家にとって台本や詩は作品の理由です。クラシックでは、曲が詩よりも先に生まれるということはまずありません。作曲家たちは台本や詩という作品と対峙することで、ミューズとの対話を実現させます。訳詞をつくるということは、言い換えるならばその作品の理由を変換し、なお結果は維持しなくてはならないという、常識的に考えると不可能に近い作業なのです。だから反対。できるなら原語上演が良いに決まっています。

ところが一方で、きっと訳詞上演はこれから先、数は減ってもなくなることはないとも思っています。音楽のオの字も知らない僕の父が、僕の訳した「奥様女中」を観て「おい、ニッポンのオペラも面白いのー」って嬉しそうに言ったことで確信しました(笑)

訳詞上演、やるなら良いモノ、良い公演を創りたい。取り組む理由はソコです。 |

こうした今までの日本語訳詞によるオペラ作品を4月のリサイタルで披露して下さるわけですが、日本語(=訳詞)で演奏するときの魅力や、逆に難しさはどこにあるのでしょうか。

4月のリサイタルの見どころと合わせて教えていただけますか。 難しさの第一は、日本で日本語公演をするわけですから、言葉が言葉としてダイレクトに伝わるという点です。お客様も日本語で歌われていて聴き取れないなら、それはストレスとなりますね。

僕たちは外国語で演奏するとき発音(ディクション)をしっかりと訓練しますが、母国語に対しては慢心しているのか、発音、発声の訓練が圧倒的に不足していると思っています。

訳詞者として携わった公演で「“イ”母音で高音を出すのは難しい」、「“ウ”で伸ばすのは…」などの理由で歌詞の変更を求められたことは珍しくはありません。声楽家として気持ちは分からなくはありませんが、そこを克服してこそのプロであるべきだと僕は考えています。そしてそれが魅力につながるとも。

今回の公演では、鵜木絵里さん、鈴木准さんという美声に加え鋭い音楽性、おまけに容姿端麗という素晴らしい共演者に恵まれました。お二人とも芝居達者であるだけではなく、日本語の歌唱にも高い評価を得ているので、その辺りも大きな聴き所の一つと言えるでしょう。 |

|

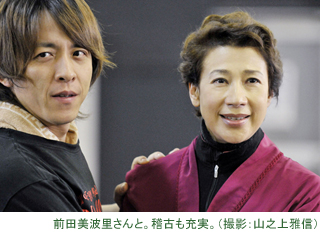

俳優の長谷川初範さんとは一昨年の音楽ドラマ「チャイコフスキー」(日生劇場)で共演以来、4月のリサイタルで3回目の共演です。長谷川さんは宮本さんの声楽レッスンも受けられるなど大変声楽に熱心とか。またミュージカル「アプローズ」では前田美波里さんの恋人役として大成功を収められました。俳優や女優の方との共演で刺激されるところはありますか。

大きく分ければ自分もオペラ歌手という名の舞台俳優であると考えますが、長谷川初範さんや前田美波里さんが僕を「オペラの人」と認識していたように、同じ俳優でもオペラ歌手は彼らからすると異分野の存在なのだと思います。ですからお二人との共演は、異分野への挑戦でもあったと言えます。

そこで僕が考えたのは、決して新たな自分の開拓ではなく、これまでの自分の芸を持って彼らと対話するということでした。20年近く磨いてきた声と音楽、オペラ歌手としての舞台経験が僕の全てなのですから、その全てを駆使することに自らの拠り所を見出しました。誤解を恐れずに言えば、自らの経験が彼らに新しい刺激を与えるくらいでなくては、オペラ歌手として異分野に挑戦する意味はないと思っていたのです。

長谷川さん、美波里さん、ともに素晴らしい舞台人であり人格者でした。今思うと僕の意気込みはときに固さを生み、もしかしたらやり難さを与えたかもしれません。しかしそんなとき、お二人の深い懐によって何度もほぐされたように思います。 |

訳詞だけでなく、ご自分で作詞もされますね。どんなときに詩が湧き上がってくるのでしょう。

また昨夏には海外での仕事も含めると4ヶ月間をヨーロッパ留遊され新たな作品を作られたとか。デビュー以来、休み無くハードスケジュールの宮本さんでしたが、やはり海外でご自身を見つめ直す時間は、創作意欲を刺激するものでしたか?

もともと詩を読むのが好きなのです。母から貰った武者小路実篤の詩集は、18歳で東京に出てきたとき鞄に携えた唯一の本でした。大学で大岡信先生の授業が受けられたことも詩作の大きな原動となっています。

作曲家にとって言葉が創作の源であるように、声楽にとっても詩は命です。自らの心の動きを詩に描きとめるという行為は、僕にとって演奏することと同義だと感じていますので、これからも言葉を綴るでしょう。日曜大工ならぬ日曜詩人で。

そうそう、旅なんてもう心がカランコロン音をたてて躍るものですから、確かにそんな時は詩が歌いだす瞬間です。 |

♪ 宮本益光海外留遊ブログ

http://yaplog.jp/son-net/monthly/200804/ |

|

宮本さんは音楽の本当の楽しさを知ってほしいと、子どもたちとのコンサート企画をたくさん手がけています。昨夏の日生劇場での親子向けのプロダクション「アリスの歌修行」では構成も手がけられ、会場のこどもたちが生き生きとした表情を見せながら大喜びでした。子ども向けのワークショップやアウトリーチのほかにも少年少女合唱団の指導などにも熱心に取り組んでいますね。こうした宮本さんの取り組み姿勢の中には温かな教師としての視点を感じます。「教育音楽」09年3月号の別冊付録として宮本益光作詞・加藤昌則作曲「遠い空の下で」(2部合唱)が掲載されましたね。全国の小学生たちがこの曲を口ずさむと思うとわくわくします。子どもたちへのメッセージが込められた素敵な曲ですね。こどもたちに何かを伝えるとき、どのようなことを心がけているのでしょうか。

教員志望だった僕が音楽家になりました。それは路線の変更ではなく、僕の中では一貫した意思を失っていません。教室で子どもたちと向かい合うことも、ステージからお客様と向かい合うことも、ともに刺激を与え合うという点で一致しているからです。

自らの最も大きな興味の対象でもある音楽を懸命に磨きに磨くと、ふと新たなものへと昇華することがあります。その感動を子どもたちに披露したいと思っています。妥協もサービスもなく、本気で。子どもたちがたとえオペラなんて分からなくても、一つのことに本気で打ち込んでいる僕の姿を見て、今日の日記に「超大きい声だった」なんて書いてくれたら最高です(笑)。

音楽が年齢も国境も越えて語り合えるというのは本当です。子どもたちと語り合うことができたと感じたとき、音楽家で本当に良かったと思うのです。

はい。初めて出演するコンサート・シリーズなので僕も楽しみにしています。僕の子ども向けコンサートの考え方ですが、「子どもは決して一人で来ない」ということを第一に据えています。一緒にやって来るお母さん、お父さんにも楽しんでいただくことが大切なのです。そしてその楽しみをいかにして家庭に持ち帰っていただくかが重要な課題です。音楽は生活とともにあるべきです。歩きながら口ずさむ、お風呂で数え歌をうたう、子守歌で眠る…生活の様々なシーンで自然に音楽が溢れるような家庭があったとすれば、誰がその家庭の幸せに疑問を抱くでしょうか?

僕のコンサートをきっかけに、音楽を生活に携えていただけるとすれば、それ以上の喜びはありません。 |

|

|

日本語という素材(!?)を通して、これからもどのようなことを表現し、伝えていきたいとお考えでしょうか。将来に向けての想像や、夢などがあれば教えて下さい。

本物を追求していきたい、それです。

何が本物かすら怪しいのですが(笑)、手の届きそうな理想は見えていますので、まずは真摯に追求です。いえね、そう言いたくなるほど素晴らしい世界なのです。音楽の世界って。

作品と真っ向から向かい合って、一つ一つのステージを大切に、自分に嘘をつかず…そうしてできた僕の舞台を自慢に思ってくださるお客様が一人でも増えたらいいな。

夢?言っちゃっていいんですか。新国立劇場の芸術監督!! 誰もが驚くような公演ラインアップ、日本語訳詞上演のレパートリーも平行して常時上演など夢に描いています。研修施設に平行して、ジュニア・オーケストラと少年少女合唱団を設立したいな。

|

このページのトップへ

このページのトップへ

インタビュー

インタビュー