インターナショナルに通用する清冽でドラマティックな演奏で聴衆を魅了する横山恵子さん。2007年春にヨーロッパから拠点を日本に移してからも、引く手あまたの大活躍で、2009年『トゥーランドット』主演の成功も記憶に新しい。2010年7月には、満を持して二期会ゴールデンコンサートでソロリサイタルを開催。オーストリアの作曲家ヨーゼフ・マルクスによる麗しく神秘的な歌曲や、R.ワーグナーが『トリスタンとイゾルデ』と並行して作曲したヴェーゼンドンク歌曲集など、ロマンティックな演奏に期待が膨らむ。

![]()

――1992年に渡欧し、2007年に日本に拠点を移すまで、欧州での演奏生活が長かった横山恵子さんですが、ドイツの歌劇場の専属ソリストというのはどんな生活でしたか。フライブルク歌劇場にもあしかけ4年に亘り所属していらしたと伺っています。

横山(以下、Y) フライブルクでは、劇場の専属歌手でしたから、7-8月が休みで、ワンシーズン10カ月として、オペラを年間で50回位歌っていました。今から思うとすごい量でしたね。日本だって本番を年間 08年二期会『ナクソス島のアリアドネ』(撮影:三枝近志)100本なさる方はいるでしょうけれど、オペラを年間50回というのは多いんじゃないかしら。今、日本に居ると私にはドイツ語のオペラへのオファーが多いのですが、当時は周りがドイツ人なものですから、外国人である私にはイタリアものの需要が多かったですね。好きな役は『マノン・レスコー』とか、『トゥ―ランドット』ではリューがレパートリーでした。

08年二期会『ナクソス島のアリアドネ』(撮影:三枝近志)100本なさる方はいるでしょうけれど、オペラを年間50回というのは多いんじゃないかしら。今、日本に居ると私にはドイツ語のオペラへのオファーが多いのですが、当時は周りがドイツ人なものですから、外国人である私にはイタリアものの需要が多かったですね。好きな役は『マノン・レスコー』とか、『トゥ―ランドット』ではリューがレパートリーでした。

![]()

――幅広いレパートリーをお持ちですが、どのように声を育てていかれたのですか?

Y 日本でよく、スピントの歌手がなかなか育たないと言いますが、自分の体験から申し上げれば、やはり声が成熟するまでにはある年月が必要だということなのだと思います。私にも東京音大から二期会研究生を経て、まだ公開レッスンなどに通っていた研鑽の日々がありました。

私は声量がある方で声も大きかったけれど、テクニックは一朝一夕には身につかないし、そうですね、車に例えると、今振り返って、当初はまっすぐにしか走れないダンプカーみたいだったのよ(笑)。

フライブルク歌劇場『マノン・レスコー』

![]()

――師と仰ぐオリヴェラ・ミリャコヴィッチ女史との出会いはその頃でしたか

Y ええ。最初は東京での公開レッスンで知り合ったのです。彼女はベームとカラヤンの時代に世界一のスザンナといわれた方で、ベームのCDにはデスピーナ、スザンナで入っていますけど、一緒に歌ってレッスンする中で、私に歌うための引き出しをすごく沢山くれたんですよ。

「ああ、こういう風に歌えば、出来るのか!」と開眼することが山のようにありました。彼女はウィーンに住んでいたので、そのレッスンを受けに3か月ずつ日本と行ったり来たりということを2年位続けていたのです。

そんな1992年のある日の夕方、東京にいる私に、ミリャコヴィッチ女史から、「ヴェルディ『ドン・カルロ』のエリザベッタのオーディションが(ドイツの)コーブルクであるので来週来られない?」と電話がかかってきました。来週ってことは明日飛ばなくちゃならないという時代です。コーブルクに行くには、ウィーンに行って先生に1日レッスンして貰い、10時間かけて電車に乗って行くから、明日出ないと受けられない。夕方の5時50分に電話があって、10分で航空券を取ったのを覚えています。20年前ですから、今のようにインターネットで予約するeーチケットなんて無いし、クレジット払いですぐ航 フライブルク歌劇場『オテロ』デズデーモナ空券が買えるというようなシステムでもなかったので、午後6時になったら、旅行会社に繋がらないという間一髪でした。しかも電話をしても振り込みが確認できないと発券できませんというような時代でした。たまたまその前にキャンセルしていた預託金があったので運よくとれたのね。それから「コーブルクってどこ?」って地図を広げて、辿り着くべき場所を探したのです。

フライブルク歌劇場『オテロ』デズデーモナ空券が買えるというようなシステムでもなかったので、午後6時になったら、旅行会社に繋がらないという間一髪でした。しかも電話をしても振り込みが確認できないと発券できませんというような時代でした。たまたまその前にキャンセルしていた預託金があったので運よくとれたのね。それから「コーブルクってどこ?」って地図を広げて、辿り着くべき場所を探したのです。

――人生における重要な賽が振られた瞬間ですね

Y オーディションには各国から沢山の歌手が呼ばれていました。歌手はオーケストラの団員などと違って顔が全面に出るものだから、外国人(東洋)の顔はものすごいハンディキャップですよね。それは仕方ないこと。同じ実力だったらヨーロッパ人が通るのだから、今、持てる力をしっかり発揮しようと、どこか冷静な自分がいました。その時の劇場のインテンダント(総支配人)が、『ドン・カルロ』の演出家でもあって、歌ったその場で「お願いします」と言われ、まったくの初めてだったのでそれはもう驚きました。

3か月にわたって公演は10回以上あり、アリアくらいは歌ったことはありましたが、出演が決まってから、3〜4カ月間夢中で全部をさらっていました。

その時に住んでいた東京のマンションもそのままに、「3カ月だけ行ってくるね」と母に言ったのに、それが15年のヨーロッパ生活になってしまったわけですね(笑)

フライブルク歌劇場『ドン・ジョヴァンニ』

ドンナ・エルヴィラ

――最初から専属契約を?

Y いいえ。最初はまだレパートリーも少ないですから、その役だけという契約で各地で歌っていて、フライブルクの専属になったのは2年後の94年からです。その間『蝶々夫人』も随分歌いましたけれど、時にはとんでもない衣裳もあって、鬘なんかも“タケちゃんマン”みたいな紙で作られていたり、着物の合わせも逆だったり・・苦労もしましたよ(笑)

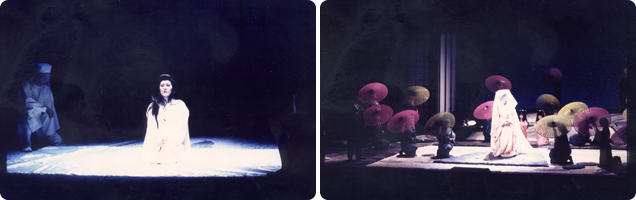

コーブルク歌劇場『蝶々夫人』

――小澤征爾さんとの出会いもその頃でしたか?

96年新日本フィルとのヘネシー・オペラ・シリーズ

1996年小澤征爾指揮・浅利慶太演出『蝶々夫人』

|

――さらに2001年以降は国外だけでなくびわ湖ホールの若杉弘芸術監督の主導によるヴェルディ日本未上演作品シリーズでも多くの実績を残されました。そして2007年春に日本に拠点を移されてからは、さらにドラマティックな役柄のレパートリーを広げていますね

Y 帰国して急にトゥ―ランドット、ブリュンヒルデだなんて、自分でもびっくりしちゃっています。でもトゥーランドットは思いのほか、面白かったし、合っていたかなと思います。疲れない秘訣ですか?うーん。皆さんから、「元気ですね〜。毎日毎日そんなに声出して大丈夫ですか?」と驚かれたりもするんですけど、ドイツでは夜の23時過ぎまでリハーサルして、翌朝10時からまた練習なんて生活も経験しましたから。

08年二期会『ワルキューレ』

(撮影:三枝近志、ジークムント:成田勝美)

――それは鍛えられ方が違いますね。

Y うーん。どうなのかなぁ(大笑)。だって、本当に毎週本番で歌っていましたから。

ただ日本と違うのは、各都市に歴史のある劇場があり、歌手という職業に専念できる受容や環境があるということ、日本では演奏の場がやはり少ないし、ソリストの仕事だけではなかなか生計が立たないから、それ 09年『トゥーランドット』衣裳にてでは息の長い演奏家は育ちにくいですよね。

09年『トゥーランドット』衣裳にてでは息の長い演奏家は育ちにくいですよね。

今も体にいいことはあんまりしてないかもしれないけれど、悪いこともしてないかもしれないわね。節制というほどではありませんが、一番に声のことを考えていますから、お酒も飲めるけれどここ何年も飲んでいないし、食生活においては玄米や全粒粉のパスタを食べるようにしています。自分の声が自由にならないことは、他の何よりもどかしいことなんです。

たとえば、一曲歌うときにも技術的に出来ないってことがあって、「あ〜。昨日飲んじゃったからなぁ」って後悔をしたくないし、飲んで、喋ることが一番いけないの。やっぱり愉しくなるから喋っちゃうでしょ。そうするとちょっとがらがらっとしちゃうじゃない。人間の声帯は精密機械みたいなものだから、プロフェッショナルな演奏の為には、デリケートなメンテナンスを行うことが大事です。

![]()

――この春から東京音楽大学の教授になられたそうですが

Y 生徒たちと一緒に歌ってますよ。一日中。まるで口承ね。口うつしみたいな感じの教え方かもしれません。皆、真似はすごくうまいの。理論や説明するだけじゃなかなか難しいんだけど、やってみせるととたんに同じ声が出たりする。それがまぁ面白い。どんどん吸収してすごく変わるから。ミリャコヴィッチ女史から私が受け継いだものを、また次の世代に渡してゆくこともひとつの使命だと思っています。私自身、今も1年に一度向こう(ウィーン)に行ってコントロールしてもらっています。先生はご高齢になった今も日本贔屓で年に一度はいらっしゃるから、計2回かしら。いまだに客観的に見てもらうということはとても大事です。これからも進化し続けたいと思っていますから、メンテナンスはかかさずに演奏の高みを目指してゆきたいですね。

2011年3月には神奈川県民ホールとびわ湖ホールで、東京二期会共催の『アイーダ』の主演も決まっていますが、益々のご活躍を楽しみに致しております。

インタビュー

インタビュー